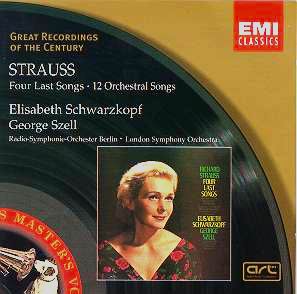

理查·施特劳斯《最后四首歌》(EMI,1998年)

施瓦茨科普夫演唱

乔治·塞尔指挥柏林广播交响乐团

那天,在书店,偶然看见一本杂志的封面,刊登着下面这幅肖像。乍一看,像是三四十年代的好莱坞女星,嘉宝似的高傲冷艳,凑近了细看,才发觉自己的浅薄。难道只有好莱坞明星能上杂志封面?那肖像,分明是施瓦茨科普夫呀!

这一位,当然不是指挥美军对伊拉克作战的诺曼·施瓦茨科普夫上将,而是被卡拉扬誉为“最伟大的独唱家”的伊丽莎白·施瓦茨科普夫。网上没有查到她去世的消息,说明这位出生于1915年的德国女高音歌唱家依然健在,尽管她1979年就已告别舞台了。

第二天,立刻找出她的唱片——理查·施特劳斯的《最后四首歌》来听。录制于1965年的这四首歌,虽然加起来,演唱时间不过20多分钟,却通常被视为女高音艺术的典范,令后人神往不已。此刻,从我的电脑音箱里,飘来的正是那回肠荡气的美妙旋律,明媚的《春天》,收获的《九月》,恬静的《入眠》,以及无限凄美的《在晚霞中》(本博客主题音乐)。

常有人将施特劳斯的《最后四首歌》与马勒的《大地之歌》相比较,其实,两位作曲家的精神状态很不同。马勒有万念俱灰之意,施特劳斯呢,临死前忙于写各种应酬信件,一度不再创作。他儿子看不过去,好说歹说,终于使老父亲重新拿起笔,写了四首艺术歌曲。前三首,取材于黑塞的诗歌。最后一首,则取材于艾兴多夫的同名诗歌。其中唱道:

我们手牵手,

共度苦难与欢乐。

当我们中止漂泊的生涯,

来到平静的乡间。

虽天色渐暗,

山色依旧环绕四周。

只有两只云雀,

依恋忧思的翱翔在天际。

来呀!让他们尽情的飞吧!

睡眠的时刻快到了。

别让我们迷失

在孤寂之中。

这是施特劳斯对人生的总结,从深度来说,虽不及马勒,但也体现这位老人的内心世界。“二战”期间,他曾获希特勒的赞许,后来又和纳粹闹翻,隐居乡间,战后被判无罪。经历了无数坎坷磨难的作曲家,对死亡早已看破。去世的当天,他对自己的儿媳说:“我不怕死……我现在可以把自己的经历完整地写成音乐,在六十年前我就写出来了。”他指的是交响诗《死与净化》。

指挥这张唱片的塞尔,正是施特劳斯的学生,而对于演唱者施瓦茨科普夫,还有些话要说的。我最早知道她,是因为看了电视台播放的一部传记片。其中她主演瓦格纳歌剧《飞行的女武神》的镜头给我留下极深的影响。施瓦茨科普夫可谓光艳照人,生气勃勃,又充满尊贵的气度。其实,她的父母虽然都是普鲁士人,她本人却并非生在德国,而是出生于波兰波兹南附近的Jarocin。1934年,施瓦茨科普夫进入柏林高等音乐学院,系统学习了钢琴、小提琴、中提琴、管风琴以及乐理知识,师从著名的女中音Lula Mysz-Gmeiner,她本人也是作为女中音来训练和培养的。但是,在1937年6月17日演唱舒伯特的四首歌曲时,Egonolf慧眼识珠,认为施瓦茨科普夫根本不是什么女中音,而是实实在在的花腔女高音。1938年施瓦茨科普夫从学院毕业,进入柏林德国国家歌剧院,之后加入纳粹,1946年进入维也纳歌剧院,并开始出演意大利歌剧。1950年代之后,她在世界各大著名剧院演出,逐渐享誉世界。1979年在她的丈夫、唱片制作人里格去世之后,她告别舞台,从事声乐教育,并一直住在瑞士苏黎世。

施瓦茨科普夫是典型科班出身的歌唱家,在德国和意大利歌剧演出方面,她都得心应手。在我听来,她演唱的《最后四首歌》,带给人们的主要是一种整体性的、和谐的美感。这四首作品的旋律极富变化,乐句之间,起伏很大。但歌唱家并没有刻意炫耀技巧,而是以一种十分熨贴的音色来演绎。初听起来,似乎略显得平淡,但这平淡背后,是演唱者对自身声音的完美的控制力。塞尔的指挥一点儿也不张扬,伴奏和演唱在这张CD里达到最佳的协调状态。

据说,演唱这《最后四首歌》,跟施瓦茨科普夫有的一拼的,只有美国女高音杰西·诺曼。可是,我在纪念老柴诞生150周年的音乐会DVD里见过这位黑人歌唱家,虽然音色绝对一流,可那个形象,简直不堪入目,跟施瓦茨科普夫真有霄壤之别啊!