似乎很少有人讨论过古典音乐和演奏者容貌之间的关系。

这也难怪,如今,古典音乐被目为“严肃音乐”、“高雅艺术”。“严肃”者何?板起面孔之谓也。“高雅”者何,居高临下之谓也。试问,演奏这样的音乐,即使再美丽的脸蛋,怎能不刮上点儿浆糊呢?

近年来,随着古典音乐听众的日渐萎缩和老龄化,演奏家们大有放下架子之势。郎朗就说,谁也没有规定,弹钢琴的一定要穿得像企鹅那样。维也纳新年音乐会上,指挥们也不忘插科打诨,调节气氛,算是在蓝色多瑙河高雅的水流里掀几朵小浪花。与此同时,美男美女演奏家也在遍地开花。

人们津津乐道于英年早逝的杜普蕾。这位天才演奏家之所以让人们怀念,除了超绝的琴艺之外,当然还因为她有着瀑布般的金发和动人的眼神。试看老辈的大提琴家,无论是卡萨尔斯、罗斯特洛波维奇,还是史塔克,无论他们的琴艺怎样高超,就外在形象而论,其实都是秃了顶的老头儿。杜普蕾则是“花月正春风”的美丽女子,与她的这些前辈们相比,怎能不引人格外垂青?她的早逝,又怎能不教人想起“红颜薄命”的古谶呢?

好在古典音乐界为数不多的金发美女不至于都英年早逝的。比如即将来上海演奏的穆特(Anne-Sophie Mutter),就是一例。穆特的成名,与她的美貌不无关系,跟卡拉扬晚年的悉心提携更有关系。有部记录片专门讲述两人的音乐情缘,我看过一些片断。有人对我说,卡拉扬晚年力捧的年轻人中,也只有穆特真正脱颖而出,站住了脚跟,这么说虽然有点儿夸张,应该也是不无道理。

就演奏而论,穆特的确有她的出色之处。我曾听过一张后来失之交臂的唱片,收录她的《卡门幻想曲》及其他一些高难度的小品,其准确性和节奏感似乎无可挑剔。不过,不是所有的穆特唱片都能尽如人意。上面这张勃拉姆斯的小协,在力度上显得较弱,好似一壶烧不开的温水,没能很好地表现出勃拉姆斯内心压抑着的疾风暴雨般的冲突。第一乐章的第二主题,虽然穆特拉得也是那样柔婉,但总觉得缺少海菲兹或者文格洛夫那种光彩照人的感觉。唱片封面上的穆特洋溢着未脱稚气的笑容,也难怪嘛,录制这张唱片时,坐在卡拉扬身边的穆特,芳龄才19岁啊!

真正让我对这位金发美女有了别样认识的,是左边这张录制于2001年的维瓦尔第的《四季》。巴洛克作曲家中间,维瓦尔第是很讨现代人喜欢的一位。巴洛克音乐虽然在20世纪重新被重视,但真正能进得去的听者仍是少数。巴洛克音乐好像六朝的骈体文,讲究形式而缺少个性,听惯了贝多芬以降浪漫主义作品的大多数乐迷,听巴洛克的大协奏曲,恐怕很容易昏昏欲睡的。维瓦尔第的《四季》则有点不同。这部小提琴协奏曲共四首,以春夏秋冬为题,每首三个乐章。《春》开始时候的几个乐句,给人万物萌发、生机盎然的感觉,最为著名。我却对它有点儿过敏。也不知谁出的馊主意,以前考英语四级,听力部分开始前总要配上《四季》开头的一段,我做了n张模拟卷,就被迫听了n遍,大倒胃口,以至于现在一听到《四季》之《春》,总觉得后面的听力题马上要出来了。穆特的演奏为我治好了这种根植于条件反射的心理疾患。穆特拉得极富“弹性”,听了人会从沙发上弹起来。《秋》的第一乐章和《春》有些类似,没有一丝肃杀之气,全是收获的喜悦,同样让人振奋。《冬》过去似乎不大为人注意,其实这是一首很有气势的作品。在一连串紧张的音符之后,第二乐章平和的旋律令人豁然开朗,心情舒畅。同样,“弹性”在穆特版《四季》里是贯穿始终的。我不会拉小提琴,不知“弹性”的效果如何营造出来?或许是琴特别好?抑或是穆特用所谓“跳弓”的办法?

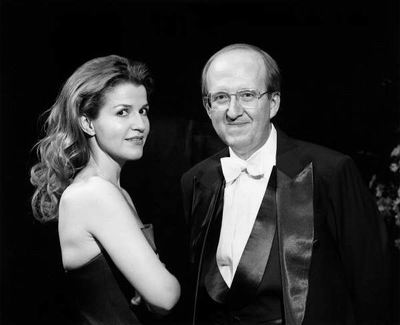

此刻,我的耳边洋溢着的正是《冬》的第三乐章,不过为了写这篇短文,我只好忍痛让《四季》暂时退场,换上另一张穆特的唱片《2000年演奏会》。与前两张不同,这场演奏会全是奏鸣曲。台上只有穆特和她的老搭档——钢琴伴奏奥基斯(Lambert Orkis,左下图)。顺便说一句,这次穆特来沪献演莫扎特奏鸣曲,伴奏的就是这位钢琴家。在穆特的生命历程中,有三个男人最为重要。其一是精神导师卡拉扬,其二是她已故的丈夫、著名的指挥家、钢琴家普列文,第三位就是奥基斯。多年来他一直是穆特的搭档。

第三张唱片的曲目有点儿特别。以普罗柯菲耶夫的D大调小提琴与钢琴协奏鸣曲打头阵,这首曲子原先从未听过,对我而言,完全“陌生化”,旋律已经不是那么和谐。听得我心绪不平,不料后面的音乐更让人心惊胆战。美国当代作曲家克拉姆(George Crumb)的四首《夜曲》,好似雨夜映在玻璃窗上的斑驳树影,简直是鬼影幢幢。什么大小调、N和弦,早被抛到九霄云外去了。现代音乐就是如此,吓得我毛发竖立,听过一遍不敢再听。虽然不喜欢这样的音乐,却又实在佩服穆特驾驭现代作品的才能。接下来演奏“第二维也纳乐派”代表人物安东·魏伯恩的四首小品(Four Pieces)时,穆特的那一份静穆、内敛、流畅和低回又让人称奇。魏伯恩虽然热衷于勋伯格的“十二音系”,但这些小品似乎还比克拉姆的动听许多,表现力很强。当我的耳朵饱受现代主义的轰炸洗礼后,再听穆特的最后一曲——雷斯碧基的《B小调奏鸣曲》,真是“如闻仙乐耳暂明”。

说句公允的话,虽然2000年演奏会的唱片曲目最特别,最难懂,但是我仍然觉得它是这三张唱片里最值得聆听的,没有乐队伴奏的穆特,在演奏上更加细腻,炉火纯青。

既然无缘亲耳聆听穆特拉莫扎特,就权借手头的这三张唱片过过瘾吧。据说她此次来沪主要是为自己新出的莫扎特奏鸣曲全集唱片作宣传,但愿不久后就能听到这套唱片。