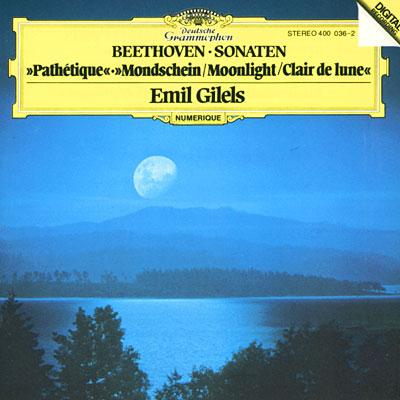

吉列尔斯的贝多芬钢琴奏鸣曲(DG,1981年)

很久不更新了,因为忙。正经东西来不及写,博客只好怠慢一下了。不过想想再不更新,恐怕要长小草了,索性挤出点时间,稍微写上几句。贝多芬的钢琴奏鸣曲中,《悲怆》和《月光》都是演奏者最多的曲子。我很早就买过阿劳的版本,是LP,听过了感觉一般般,没有特别兴奋。有一回,在记录片里头看见一位钢琴家在飞机场上演奏。为什么要到那儿去演奏呢?因为这些听众马上要出发,去轰炸德国鬼子了。听众是盟军的空军飞行员,演奏者是大名鼎鼎的俄罗斯钢琴家埃米尔·吉列尔斯。弹奏的曲子,是拉赫玛尼诺夫的前奏曲。过不多久,我就买到吉氏的唱片了,不过不是这位俄罗斯作曲家的作品,而是贝多芬。贝多芬的《悲怆》、《月光》和第十三钢琴奏鸣曲

据说吉列尔斯的演奏特点是“钢铁般的触键”,但也许这一张录制于后期吧,我并没有感觉他的力度特别大,比霍洛维兹、鲁宾斯坦这些人都弱。在情绪表现上,也不见得有很大的起伏。但这几首曲子的演奏,有一种特别的幽静的美感。比如《悲怆》第二乐章,一般的演奏,总是突出它的抒情特质,有意将速度放得很慢,或者非常注重力度的细微变化,可是吉列尔斯让人觉得波澜不惊,他完全没有刻意表现某种如梦似幻的意境,而是一任手指滑过琴键,似乎很不经意的样子。乍一听,怎么那么随意呢,那么漫不经心呢?可是正是在这种随意背后,贝多芬内心沉静的一面开始显现出来。这是一个令我有点儿陌生的贝多芬。爱德华·萨义德在去世前,写过一篇文章,叫《论晚期风格》,其中讲到贝多芬,大致说,作曲家在最后的岁月里内心还是充满矛盾,并没有因为即将离开这个世界而有所释然。我只读过这篇文字的摘要,不知道这样的转述有没有曲解原文的意思。

听了这张吉列尔斯的唱片,我不得不承认,贝多芬内心,至少是一个时期,也有它的沉静,至少,吉列尔斯的贝多芬是如此。至于贝多芬的晚期风格,就要去听他的那几首弦乐四重奏了。我虽然新近买了贝多芬的弦乐四重奏全集,但那样的大部头现在实在没时间细细咀嚼,我不愿意将这样好的东西随随便便听过,我要等秋天来了,好好去听。