一根根发亮的玻璃管屹立四十年

以往很多人把音响形容为车库工业,其实和早年发烧音响公司发迹的历程有关。ARC创办人William Z. Johnson在1970年创立,明尼苏达州的工厂就未曾熄火,稳定地燃起一股真空管新势力。可是William Johnson创业之前,在1951年就已经开了一家公司,叫做Electronic Industries,这个公司名字听起来很大气,俨然有电子大厂的气势,实际上却是微型公司,一次只做一部扩大机,而且全手工,其实就是我们现在讲的DIY,可想而知William Johnson当时另有正职,以为谋生,而手工製作扩大机自然就在自家车库。早年许多音响公司都是这麽筚路蓝缕,一步一脚印地累积,然后发迹,这也是形容音响为「车库工业」的由来。只不过经过四十年的发展,ARC已经成为行销全世界的Hi End领导者之一了。

讲起ARC,似乎与真空管脱不了关係,这部「四十週年纪念」自然也标榜全真空管设计,但ARC做的虽然是真空管机,但观念和传统真空管机却很不一样。在ARC发迹的年代,其实大环境对真空管并不利,那时候电晶体的发展突飞勐进,功率不断翻身,甚至可说是「功率竞争」的时代,每一年推出的后级扩大机,功率都要倍数往上翻,在1980年代时怪兽级晶体后级都达到千瓦境界,大功率真空管机要和晶体后级拼斗,不仅功率追不上,体积、热度、耗电量等等,都无法和晶体机相提并论,连McIntosh和Marantz都在那时候加入晶体机阵营,在追求功率的年代,ARC能以真空管为主力产品崛起,确实是异数,还靠着一根根发亮的玻璃管屹立四十年,真是不简单。

要做出中性、纯淨、自然、真实的扩大机

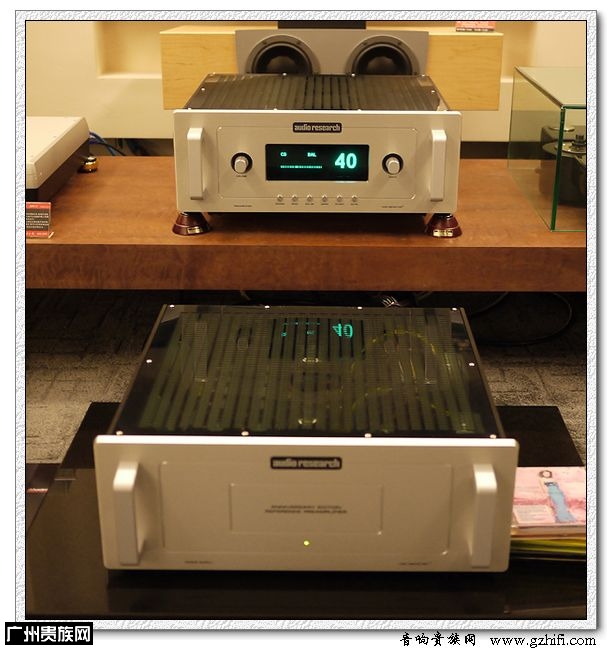

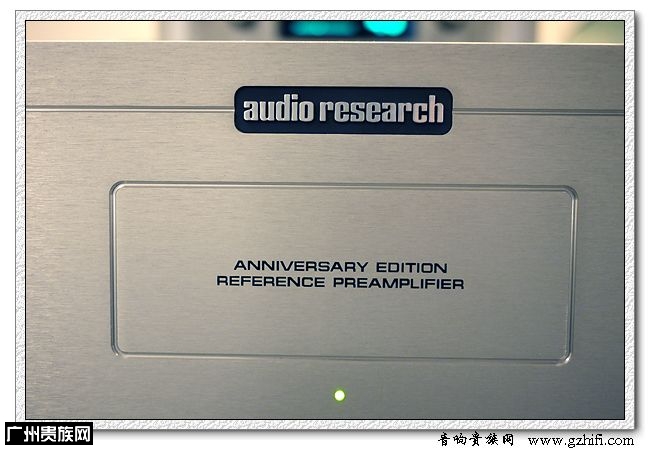

话题回到「四十週年纪念」,这部两件式ARC前级,箱体继承了Reference的传统,还有大字体的冷光萤幕,开机时显现1970字样,数字慢慢向上加,一直到2010结束,这段时间用来暖机,颇有赏玩之趣。前面讲到William Johnson创立ARC,不过这位先生年事已高,几年前把公司卖给欧洲的私募基金,关于ARC的设计,则交给设计经理Ward Fiebiger与研发主管Warren Gehl,我去ARC採访的时候,这两位先生都有见面认识,他们讲起话来很技术,没有多馀的形容词和废话,但他们对于声音的理念倒是很清楚。ARC一直以来标榜「High Definition」,并不是坚持用真空管或晶体,而是要做出中性、纯淨、自然、真实的扩大机,可以重现录音的真面貌,只是多年来ARC用真空管比较能做出符合「High Definition」标准的扩大机,所以他们家大部分的扩大机都是真空管。

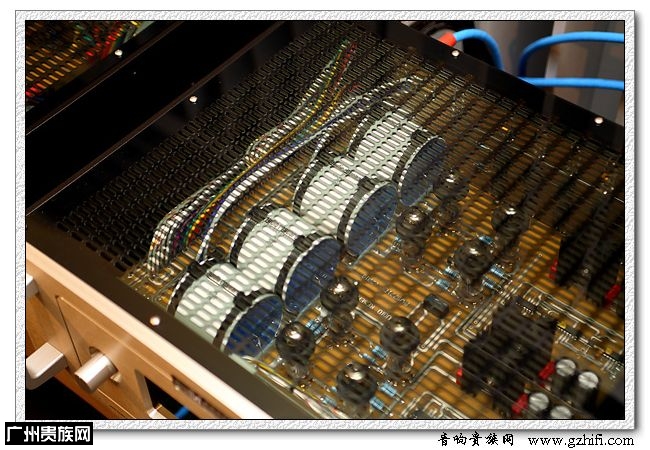

从「四十週年纪念」的外观打量,不难猜想这是从Reference 5修改而来的新前级,不过用料几乎都加倍了!在放大线路的那个机箱内,最为醒目的就是4个超大尺寸白色交连电容,尺寸之大,在前级上面可说前所未见,这是ARC订做的特殊规格铁弗龙电容,每一个重量就有2磅(快要1公斤重了),我在慕尼黑音响展上,Terry Dorn特别向我说明这些特製铁弗龙交连电容,虽然造价昂贵,但对声音的速度感、重量感与密度之提升,效果卓着。不过也因为这些铁弗龙电容尺寸庞大,熟化特别耗时间,他们建议至少需要400至500小时的聆听熟化,确实很耗时间。我来日月听的这部「四十週年纪念」渡过熟化期了吗?朱经理说没特别算听了多少时间,但应当相去不远。

我们不难猜想「四十週年纪念」理当是从Reference 5修改而成,但为了打造纪念机种,用料更好自不在话下。譬如「四十週年纪念」强调双单声道、无负迴授、纯A类放大等等,都和Ref 5一样,放大级也一样使用6H30真空管,但数量增加了一倍,在Ref 5上面只用了一对,到「四十週年纪念」就增加了一倍(4只6H30),电源供应部分也一样使用6550C搭配6H30,数量呢?也多了一倍,连电容也跟着多了一倍。为了「四十週年纪念」,果然用料不手软。可是我们买音响并不是买电料,增加一倍的用料好处在哪裡?简单讲当然是为了让声音更好,但这麽说太笼统,从数据上来看吧!「四十週年纪念」的总体谐波失真为0.006%,而Ref 5则是0.01%,相较之下确实进步不少。不仅如此,纯A类放大加上真空管线路,居然能做出THD仅有0.006%,这样的数据甚至比许多晶体前级还要厉害,而ARC也为真空管前级的测试规格立下了新的标准。